今年も残すところ1週間ほどとなりました。

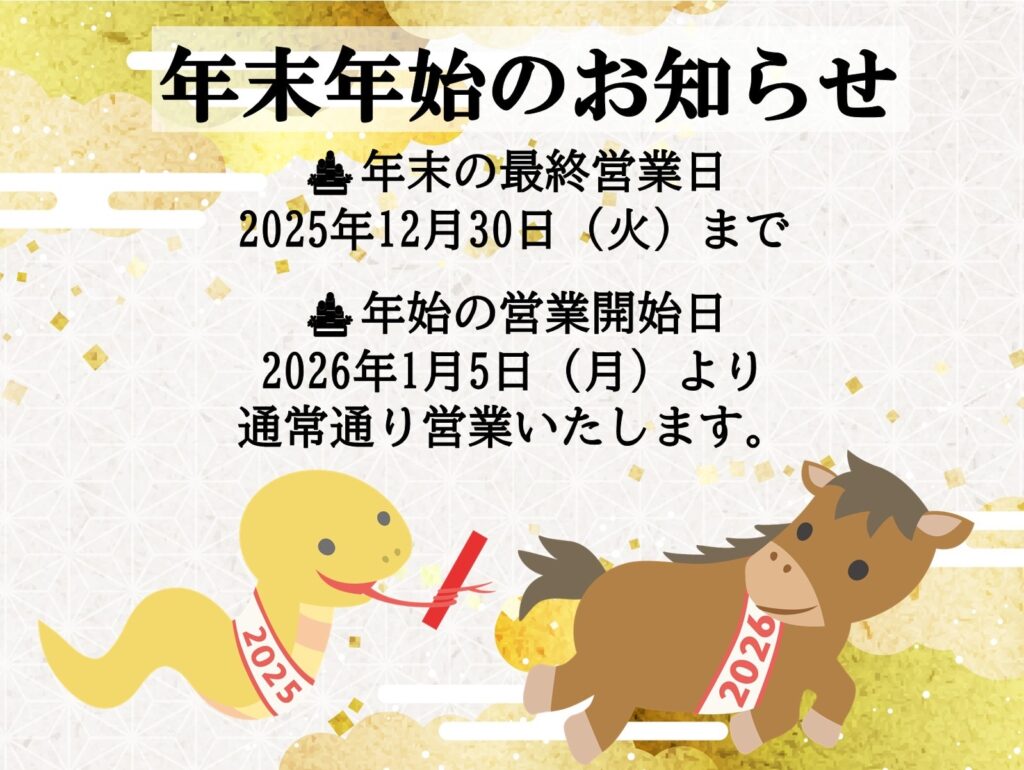

年内は30日まで、年明けは5日から営業いたします。

みなさま、良い年をお迎えください。

横浜市旭区で、からだとこころを根本から整える鍼灸院

今年も残すところ1週間ほどとなりました。

年内は30日まで、年明けは5日から営業いたします。

みなさま、良い年をお迎えください。

いよいよ楽しい季節ですね♪

昨日はちょっと時間が空いたので、お菓子の家を作ってみました!

プレゼントボックスやスノーマン、靴下などのクッキーは、ご来院いただいた患者様に、お茶と一緒に召し上がっていただいています。

先ほどいらっしゃった患者様には、「女子力高いですね」とお褒めの言葉をいただきました(笑

また、23日くらいまでにいらっしゃった患者様には、うれしいギフト付きの Happy holiday card を差し上げています!

今年ご来院いただいた患者様にも郵送で送る予定ですが、ご来院いただいた方がちょっといいギフトがついています。

寒い中こり固まった身体をほぐしに、ぜひお越しください。

ではみなさま、Happy holidays!

#HappyHolidays #HappyHanukkah #MerryChristmas #Shalom

冬になると、冷え・疲れ・眠気・やる気の低下・肌の乾燥・むくみなど、さまざまな不調が出やすくなります。

東洋医学では、この季節の養生を 「養陽(ようよう)」 と呼びます。

“陽気=身体を温め、巡らせ、動かすエネルギー” をしっかり守り、育てることが冬の健康の基本とされています。

「黄帝内経」には、

『冬は万物が閉蔵する季節。早く寝て、遅く起き、陽気を失わぬよう守ること』

と説かれています。

つまり、身体のエネルギーを散らさず、しっかり溜め込みながら、春に向けて力を蓄えるための時期なのです。

冬は気温が下がり、身体の表面の血流も弱くなりがちです。

東洋医学でいう「陽気」は、身体を温め、免疫や代謝にも関わる大切な働きを担っています。

しかし、寒さに当たりすぎたり、疲労を溜めすぎると、陽気はどんどん消耗してしまいます。

養陽とは、陽気を守り、補い、育てること。

その結果、

といった、“冬に負けない身体”がつくられていきます。

陽気を守るには 冷やさない習慣 が最重要です。

この3つは“冷えの三大ポイント”。

マフラー・腹巻き・厚手の靴下で守るだけでも、体調は大きく違います。

東洋医学では、冬の養生にお灸は欠かせない存在。

特に「関元」「中脘」「三陰交」などに熱を入れると、身体の深部が温まりやすくなります。

鍼灸院では体質に合わせた温熱療法で、より効率よく身体を温めることができます。

「腎」は生命力・体力の源とされ、冬に最も影響を受ける臓です。

黄帝内経でも、『冬は腎を養う』 と明確に記されています。

腎が弱ると、

などが出やすくなります。

黒い色のものは腎を補うとされます。

こういった食材を日常に取り入れると、冬の養生に役立ちます。

冬は、朝なかなか起きられなかったり、夜に眠くなるのが早かったりします。

これは、自然のリズムに沿って、陽気が休息を求めている証拠です。

これらはすべて、養陽につながる大切な習慣です。

鍼灸では、冬に弱まりやすい「腎」「脾」「肺」を整えながら、身体の深部を温めていきます。

体質に合わせて施術内容が変わるため、「毎年冬がつらい」という方には特におすすめです。

冬にしっかり養生し、陽気を守ることで、春の不調(だるさ・眠気・頭痛・花粉症)も軽減しやすくなります。

冬の過ごし方は、一年の身体づくりの基礎。

気温とともに身体が冷えないよう、丁寧に温めながら過ごしましょう。

鍼灸は、冬に弱りやすい身体をしっかり整える力を持っています。

「今年こそ冬を元気に過ごしたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

・メニューページへ

#三ツ境鍼灸院 #シャローム鍼灸院 #三ツ境駅 #養陽 #冬の養生 #東洋医学の知恵 #冷え対策 #温活 #自律神経ケア #腎を養う #冬の不調 #巡りを整える #鍼灸で整える #お灸女子 #相鉄線 #冬のセルフケア #未病ケア #体質改善 #冷え性改善 #冬に強い身体 #陰陽バランス #黄帝内経 #三ツ境ママ #美容鍼灸 #ストレスケア

いよいよクリスマスまで1ヶ月!

ワクワクの季節ですね。

シャローム鍼灸院でも、受付など徐々にクリスマスモードです。

こちらのアドベントカレンダーは、12月1日から毎日、その日一番目にいらっしゃった患者様にあけていただけます。

何が入っているかはお楽しみ♪

ぜひ、ご来院お待ちしております!

#シャローム鍼灸院 #クリスマス #アドベントカレンダー #HappyHolidays

四半世紀ほど前から、某特別支援学校の文化祭で高等部の子たちの着付けをしています。

花笠音頭を踊るので、帯で花をつくる「花帯」を結っています。

当日は朝一番が出番なので、全部やるのは間に合わないので、ちょっと前に行って仕込みをします。今年は昨日行ってきました。

子供たちががんばる姿にはとても元気をもらえますね。

今年も本番が楽しみです!

みなさん、こんにちは!すっかり寒くなりましたね。

ブログもお久しぶりになってしまいました。

最近、「ブログを見て先生にお願いしようと思いました」「ブログいつも楽しみにしています」といったお言葉をいただくことが増えました。ありがとうございます。

これからもがんばって書いていきます!

秋から冬への変わり目。

11月の空気にはどこか冷たさが混じり、朝晩の気温差もぐっと広がります。

この時期になると「なんとなくだるい」「寝ても疲れが抜けない」「風邪をひきやすい」といった声が多くなります。

実はこれ、“季節の変わり目の自律神経の乱れ”が関係しているんです。

今回は、11月〜12月にかけて増える体の不調を東洋医学の視点から紐解き、

三ツ境駅近くの鍼灸院としてできるケアを紹介していきます。

秋から冬への移行期は、昼夜の寒暖差が10℃以上になることもあります。

体はその変化に対応するため、自律神経がフル稼働。交感神経と副交感神経のバランスが崩れやすくなります。

こうした症状は、東洋医学でいう「気」や「水」の巡りが滞った状態と捉えられます。

とくに11月は乾燥と冷えが重なり、「気」の流れが乱れやすい季節。

それが自律神経やホルモンのバランスにも影響してきます。

中国最古の医学書『黄帝内経(こうていだいけい)』では、

季節ごとの変化と身体の調和について次のように説かれています。

「春夏は陽気を養い、秋冬は陰気を養う」

―『素問・四気調神大論』より

つまり、秋から冬への移行期は“静かに過ごし、体を内側から温め、エネルギーを蓄える”季節。

無理をすると、その年の疲れが冬に表面化します。

たとえば、

こうした“ちょっとした乱れ”が、年末に向けて大きな疲労となって現れます。

鍼灸には「気血の流れを整え、体のバランスを回復させる」力があります。

自律神経や血流のリズムを整えることで、自然治癒力が高まり、冷えやだるさがやわぎます。

患者さんの中には「夜の寝つきが良くなった」「手足がポカポカするようになった」といった声も多いです。

しょうが、ねぎ、味噌、根菜などは体を温め、「気」を巡らせる食材です。

また、冬瓜、小豆、黒豆、はと麦などの利水作用がある食材を組み合わせると、

むくみや冷えが軽減されます。

🌿おすすめ:しょうが+黒豆茶/シナモン入り味噌スープ

夜更かしは“陽気”を消耗します。

23時までに布団に入るだけでも、翌朝の体の軽さが変わります。

この3つだけで、体の陰陽バランスが整ってきます。

ストレッチや深呼吸は、滞った「気」を動かす基本です。

朝、窓を開けて3回深呼吸するだけでも、気分がすっきりします。

これらは「未病(みびょう)」と呼ばれる、病気の一歩手前のサイン。

鍼灸は、未病を防ぐ“体のメンテナンス”としてもおすすめです。

季節の変わり目は、体が次の季節に順応しようとする大切な時期。

この時期にしっかり整えることで、冬を軽やかに乗り切れる体をつくることができます。

三ツ境駅近くのシャローム鍼灸院では、

「冷え」「だるさ」「自律神経の乱れ」に合わせた秋冬の体調調整プログラムを実施中です。

🍂 秋冬限定ケアコース(60分)

・温灸+全身調整鍼+お腹の温熱療法

・初回体験:4,800円(税込)

※ご予約時にお伝えください。ご予約はお電話またはWEBフォームからどうぞ

体と心を少しずつ整えながら、冬を迎える準備をしていきましょう。

あなたの体が、季節と調和して笑顔で過ごせるよう、サポートします🌿

#三ツ境鍼灸院 #シャローム鍼灸院 #季節の変わり目ケア #冷え対策 #自律神経を整える #秋冬養生 #未病ケア #温活 #お灸女子 #東洋医学の知恵 #相鉄線 #三ツ境駅近く

みなさんこんにちは!

シャローム鍼灸院です。

今日はいつもとは違った角度からブログを書いてみようと思います。

おかげさまでシャローム鍼灸院は多くの患者様に通っていただけるようになりました。

患者様それぞれのお悩みがあり、対応していくため、シャロームも日々進化しております(笑

今日は最近導入した設備などをいくつかご紹介します。

光美容器

シャロームは美容鍼ご希望の患者様が非常に多く、現在の施術も1度受けただけでもかなりの変化が出ると喜んでいただいていますが、さらに効果を上げるため美容鍼を置鍼している間に光美容器の施術も受けていただけるようになりました。

1週間ほど皆様にお試しいただいていますが、「肌のキメがさらに細かくなった」「肌のトーンが明るくなった」などの喜びの声をいただいています。

オプションですが、11月8日までは無料でお試しいただけます。

チェア

座って治療が受けられるチェアを導入しました!

うつ伏せでの治療が長いと、「呼吸が苦しい」、「体勢がきつい」という患者様が何名もいらっしゃいまして、その時間を短くするために、頸部、腰背部の鍼灸治療は座って施術できるようにしました。

QRコード決済

新たに au PAY などのQRコード決済にも対応しました。

シャローム鍼灸院は、痛みや美容など患者様のお悩みを解決し、みなさまが輝いて生きるお手伝いをすることを目指していますが、その治療もより快適に、より良い結果が出るよう、日々進化しています。

ご意見・ご要望など、どんどんお聞かせください!

〜『黄帝内経』と『易経』に学ぶ、秋のバランス法〜

秋は「実りの季節」でありながら、「乾燥」「冷え」「気分の揺らぎ」など、体調を崩しやすい時期でもあります。

東洋医学の古典『黄帝内経』では、「秋三月、此謂容平。万物平」と記され、

外界の変化に合わせて、体のエネルギーも内に蓄えるようにと説かれています。

この「内に収める」働きがうまくいかないと、呼吸器の不調や肌荒れ、悲しみや不安といった心の乱れが起こりやすくなります。

今回は、三ツ境駅近くのシャローム鍼灸院が、東洋の叡智をベースに「秋の心身バランス」を整える方法をご紹介します。

秋は「肺」と「大腸」がもっとも影響を受けやすい季節。

『黄帝内経・素問』には、「秋気始めて収む。肺を養うべし」とあり、

肺の機能が低下すると、免疫力や肌の潤い、呼吸の深さに影響します。

鍼灸では、「肺経」「大腸経」の経絡を整えることで、呼吸を深め、代謝を高め、心を穏やかに導きます。

とくに、肩甲骨まわりや胸のツボをやさしく刺激する施術は、呼吸が軽くなると好評です。

『易経』では、すべての変化を「陰」と「陽」のバランスとして捉えます。

秋は「陽」が収まり「陰」が増える時期。

外に向かっていたエネルギーを、内側に戻すことが自然の流れです。

しかし、現代人は仕事や家事で常に“陽”の活動状態。

スマホやパソコンのブルーライト、情報の多さが「陰陽のバランス」を崩し、

睡眠の質の低下や自律神経の乱れにつながります。

鍼灸は、まさにこの「陰陽調整」の技術。

体表のツボを通じてエネルギーの流れを整え、自然と心身の調和を取り戻します。

鍼灸院での施術に加え、ご自宅でもできる簡単なケアを。

1. 尺沢

肘の内側にあるツボで、肺の熱やのどの痛みに効果的。

軽く押すと呼吸が深くなり、リラックスしやすくなります。

2. 合谷

手の親指と人差し指の間。頭痛や肩こりにも◎。

季節の変わり目の体調バランスを整える万能ツボです。

3. 足三里

膝下の外側にあり、胃腸を整え、体全体の「気」を補うツボ。

冷えやむくみ、疲れが気になる方におすすめです。

秋は一見「過ごしやすい季節」ですが、気温差が大きいため血流が滞りやすく、

むくみ・だるさ・冷えを感じる方が増えます。

当院では、鍼灸に加え「温灸」「ストレッチ」「リンパケア」などを組み合わせ、

体に溜まった余分な水分を流し、代謝を高めるケアを行っています。

「足が重い」「朝起きても疲れが取れない」

そんなときは、体が“内にこもる前のサイン”。

早めのケアで冬に強い体をつくりましょう。

「肩こりで通いましたが、気づけば呼吸が深くなり、気持ちも落ち着くようになりました。」

「季節の変わり目に必ず出る不調が、今年はほとんどありませんでした。」

鍼灸は「痛みを取る」だけでなく、心と体を整える“季節のメンテナンス”として続けていただくと効果的です。

▶︎患者様の声

シャローム鍼灸院は、相鉄線・三ツ境駅北口から徒歩7分。

完全予約制・個室対応で、女性や初めての方も安心してご利用いただけます。

お悩みの症状に合わせて、鍼灸・お灸・手技・耳ツボなどを組み合わせたオーダーメイド施術を行っています。

▶︎シャローム鍼灸院へのアクセス

『易経』の言葉に「天地の道は、陰陽の交わりにあり」とあります。

自然が移ろうように、私たちの心と体も常に変化しています。

変化に抗うのではなく、「今の自分を整える」こと。

それが、鍼灸の大切な役割です。

秋の深まりとともに、体の声に耳を傾けてみませんか?

――シャローム鍼灸院が、あなたのバランスを取り戻すお手伝いをいたします。

▶︎メニューページ

#秋の養生 #冷え対策 #温活 #体を温める食材 #薬膳生活 #おうちで薬膳 #秋の食養生 #鍼灸で整える #季節のセルフケア #三ツ境鍼灸院

秋になると、なんとなく「さびしい」「気持ちが沈む」「やる気が出ない」――

そんな心の変化を感じる方が増えます。

東洋医学では、秋は「肺」と深く関わる季節。

肺は「気(エネルギー)」を全身に巡らせる働きを持ち、

同時に“悲しみ”や“憂い”といった感情とも関係しています。

🍁 心と体のつながりとは?

感情が乱れると、呼吸が浅くなり、気の巡りが滞ります。

その結果、肩こり・喉の違和感・肌の乾燥・眠りの浅さなど、

体にも不調として表れやすくなります。

逆に、体の緊張をゆるめ、呼吸を深めることで、

心も穏やかさを取り戻しやすくなるのです。

🍂秋は、手放す季節。

余分な疲れや感情をゆるやかに手放し、

深い呼吸とともに“自分らしいリズム”を取り戻していきましょう。

#秋の養生 #心と体のつながり #秋のセルフケア #季節の変わり目ケア #心身バランス #秋の疲れリセット

秋になると、「つい食べすぎてしまう」「体重が気になる」という声をよく耳にします。美味しい食材が豊富な季節だからこそ、健康的に食欲と付き合い、代謝を高める工夫が大切です。

秋は日照時間が短くなり、体内リズムを整えるセロトニンが減少しやすくなります。その結果、甘いものや炭水化物を欲しやすくなるのです。また、寒さに備えて体が自然に栄養をため込みやすいのも特徴です。

鍼灸では、消化器を整える「足三里(あしさんり)」や、代謝を助ける「関元(かんげん)」といったツボを用いて体のバランスを整えます。胃腸の働きを助けると同時に、自律神経の乱れも調整できるため、「食欲はあるのに疲れやすい」「冷えやむくみが気になる」といった方におすすめです。

食欲の秋を楽しみながらも、ちょっとした工夫で代謝を高め、体を整えることができます。セルフケアと鍼灸を組み合わせて、心も体も健やかに秋を過ごしてみませんか?

食欲の秋 #代謝アップ #美容鍼灸 #秋の美容習慣 #デトックス生活 #冷えとむくみ解消 #内側からキレイに #体質改善 #巡りを良くする #東洋医学でキレイに